Por Alex Solnik

Minha mãe abriu a porta do meu quarto abruptamente, às seis da manhã. Algo fora do normal tinha acontecido. “O pai de um amigo seu quer falar com você. Ele está na porta”.

Pai de um amigo meu? Eu não conhecia nenhum pai de um amigo meu. O que um desconhecido pai de um amigo meu queria comigo a essa hora tão insólita?

Meio sem raciocinar, mecanicamente afastei o cobertor e de pijama mesmo, de flanela, fazia frio, e aqueles chinelos japoneses, de vime, desci os treze degraus da escada.

A pessoa que vi na porta (do lado de fora) me pareceu saída de um comercial de creme de barbear. Cabelos grisalhos, bem barbeado, um rosto simpático; vestia um paletó de tweed e um cachecol amarrado no pescoço. Ou era um lenço?

Era, em suma, a figura de um cara agradável, elegante, que não me pareceu oferecer qualquer ameaça.

“Bom dia”, disse ele – a voz também era agradável, “desculpe incomodar a essa hora… meu filho saiu com você ontem à noite e ainda não voltou para casa… estou preocupado… você tem ideia de onde ele pode estar”?

Fiquei meio confuso. Eu não tinha saído com ninguém ontem à noite. Estava no meu quarto. E aquele pai não tinha cara de quem estava preocupado com o sumiço do filho.

Eu poderia ter dito “o senhor está enganado, eu não saí com ninguém ontem à noite, passar bem”. Ou poderia ter perguntado quem era esse suposto amigo meu e filho dele. E aí eu lhe diria que não conhecia ninguém com esse nome. E fecharia a porta na sua cara.

Mas – talvez movido pela minha curiosidade de repórter (que eu ainda não era, mas queria ser) – resolvi desvendar o mistério e lhe disse, como qualquer pessoa civilizada a um pai aflito (embora não me parecesse aflito):

“O senhor quer entrar ou prefere que eu saia”?

“Prefiro que saia”, disse ele.

No segundo passo que dei em direção à calçada, dois caras, que estavam escondidos atrás da mureta, pularam em cima de mim. Um deles estava com uma metralhadora e gritou:

“É você mesmo, seu filho da puta”!

O outro deu um soco no meu estômago.

Um terceiro me pegou pelo braço, enquanto os dois primeiros invadiram a minha casa e subiram até o meu quarto.

Fui conduzido até à esquina, a cinco metros e enfiado no banco traseiro de uma viatura C-14 cor creme, sem placas. Engraçado, eu estava muito calmo. Não disse uma palavra, não chorei, meu coração não bateu mais forte. Nada.

Pelo pára-brisas eu tinha uma visão da ladeira íngreme e comprida da rua Caiubi, que desembocava na rua Monte Alegre. Vi um pedaço do sol nascendo. Alguém passava de bicicleta na linha do horizonte. Eu pensei como seria bom se aquele cara da bicicleta fosse eu. E ele estivesse no meu lugar.

Meus pensamentos se esvaíram quando os dois caras que invadiram minha casa chegaram à viatura, nervosos. “Estão aqui as provas, seu filho da puta” um deles gritou esfregando na minha cara três publicações: “Maravilhas do conto russo”, uma coletânea de escritores do século XIX, um exemplar da Revista da Civilização Brasileira com o título de uma reportagem sobre a Igreja progressista e um jornalzinho do DCE-Livre da USP.

Eu quase comemorei! Se aquelas eram as provas contra mim, eu não tinha nada a temer. O que eu temia, mesmo, é que eles abrissem as latas de filme empilhadas no meu quarto. Mas – ufa! – não abriram. O resto eu tiraria de letra. Fiquei mais calmo do que já estava.

Antes da viatura sair, porém, vi o primeiro sinal de que as coisas não seriam tranquilas como eu imaginava. Colocaram na minha cabeça um capuz preto, sem buracos, eu só podia enxergar os meus pés. E mandaram que eu deitasse entre os bancos.

Começou assim, para mim, o dia 4 de setembro de 1973.

É evidente que eu não perguntei e eles não me disseram aonde iam me levar. Provavelmente a viatura subiu a rua Caiubi, atravessou a avenida Sumaré, cruzou a Franco da Rocha, a Homem de Mello, a Monte Alegre e na Cardoso de Almeida dobrou à direita, em direção à avenida Doutor Arnaldo.

Na altura das bancas de flores, encostadas no muro do Cemitério do Araçá, um dos meus sequestradores se dirigiu a mim:

“Hitler falhou, não terminou o que começou… nós vamos completar o serviço dele”!

Eles sabiam quem estavam sequestrando. E eu comecei a saber quem me sequestrou.

A viatura estacionou. Mandaram descer. Mas não tiraram meu capuz. Me levaram a um salão que me pareceu muito grande por causa do eco dos gritos que eu ouvia. Mandaram sentar num banco de madeira. Não disseram nada, nem eu perguntei. Fiquei sentado, de capuz. Apesar de todo o clima de filme de terror, eu não estava assustado. Me senti como quando entro num avião: agora estou na mão de vocês, não há nada que eu possa fazer. Se o avião cair, caiu. Não posso fazer nada.

Logo depois, dois caras sentaram no banco em que eu estava, um de cada lado. Começaram a me xingar de filho da puta e outros palavrões. Eu fiz que não ouvi. Ao mesmo tempo em que xingavam, puxavam os pêlos do meu peito, eu estava de pijama. Eu, quieto. Nem um ai. Nem um “pára de fazer isso”. Deram socos nos meus ombros, na minha cabeça. Não reagi. Até que desistiram.

Eu não tinha noção de a quantas horas estava sentado. Só sabia que eram muitas porque minhas nádegas doíam. Eu nunca tinha passado tanto tempo sentado, de capuz, num lugar desconhecido, cercado de filhos da puta e sem nenhuma explicação.

Para aliviar a dor, que se tornava insuportável, comecei a colocar em prática uma ideia que tive na hora. Em vez de sentar com as duas nádegas no banco, eu sentava em cima da direita, enquanto a esquerda descansava. E vice-versa. Aliviava a dor e ajudava a passar o tempo.

A certa altura, pedi para ir ao banheiro. Nem assim tiraram meu capuz. Um cara me levou. Eu só enxergava meus chinelos. Chegando a um lugar que me pareceu um galpão, ouvi gritos típicos de um jogo de sinuca. Um dos jogadores achou divertido colocar o taco na minha frente quando eu passava e, é claro, tropeçava. Ele e os outros morriam de rir dos meus tropeços. Eu não reclamei. Sabia que seria pior.

Não sei se me deixaram sentado tantas horas, no escuro, ouvindo gritos terríveis, para me apavorar ou estavam ocupados demais com outros sequestrados que chegaram antes de mim.

Já estava na hora do jantar quando me levaram escada acima. Entrei numa pequena sala e pela primeira vez pude enxergar. Tiraram meu capuz. Era uma salinha separada de outra por uma parede de eucatex. Havia só uma mesa e duas cadeiras. E um armário.

O cara que me recebeu era alto, magro, tinha um rosto retangular, ossudo, olhos quase saindo das órbitas. Sentou-se e advertiu com voz ameaçadora (tudo nele era ameaçador):

“Se não disser a verdade, olha o que vou colocar nos seus dedos”.

E mostrou uma caixa preta, com dois fios descascados e uma manivela.

Ele abriu um caderninho de capa verde que eu reconheci: era minha agenda de telefones e endereços. Perguntou, um a um, quem eram as pessoas da agenda.

“Quem é Ruth Escobar”?, perguntou.

“Produtora de teatro. Dona de teatro. Tem um teatro com seu nome”.

“Por que está aqui”?

“Fiz um documentário para ela sobre uma peça chamada ‘A Viagem’”.

“Não minta! Se mentir, já viu”!

O interrogatório continuou.

“Conhece o Davi da TV Cultura”?

“Conheço”.

Só alguns dias depois eu entendi o significado dessa pergunta.

Voltei ao banco de madeira. Ora me apoiava na nádega esquerda, ora na direita.

Era noite quando me levaram ao que eu entendi que era um quintal. Agora sem máscara, eu estava caminhando ao lado de um cara que me pareceu mais humano que os outros. Pela primeira vez tive coragem de questionar meu sequestro:

“Vocês estão cometendo um grande erro”, eu disse “eu não sou de nenhuma organização política”.

O cara não ficou bravo. Apenas parou e com toda a tranquilidade disse, olhando nos meus olhos:

“Você é o Hippie da A.P.! E nós vamos provar”!

Fiquei quieto. Hippie eu até parecia, tinha cabelos longos, barba… mas nem sabia o que era A.P. E como eles iam provar que eu era quem não era?

Entramos numa cela em que havia apenas um colchão sobre o chão de tacos de madeira e alguém em cima do colchão. Tinha uns nove metros quadrados. O cara que me acompanhava agachou-se e perguntou ao que estava deitado, apontando para mim:

“Conhece esse aqui”?

O outro quase não conseguia falar. Apenas balbuciou: “não”.

“Você fica aqui” ordenou o cara que me trouxe à cela. “Dorme no colchão com ele. Amanhã a gente vê um colchão pra você”.

Assim que o policial saiu, meu novo companheiro pediu que o ajudasse a ir ao banheiro. Ele mal conseguia levantar. Mal conseguia ficar em pé. Estava muito machucado. Nas palmas das mãos, nas solas dos pés havia sinais evidentes, mas as feridas internas só ele podia sentir.

Era um cara mais velho que eu (eu tinha 24 anos), talvez na casa dos 30, um rosto miúdo, um bigode fino e não mais de 1 metro e 60 de altura. Eu que sou baixinho me sentia alto perto dele. Quase um gigante.

Apoiado no meu braço ele caminhou lentamente até aquilo que chamavam de banheiro, na verdade um cubículo estreito contendo uma pia, um cano de água fria à guisa de chuveiro e uma latrina à guisa de privada.

“Quem é o cara que me trouxe até aqui?” perguntei.

“Brilhante Ustra. O chefe de todos os torturadores”.

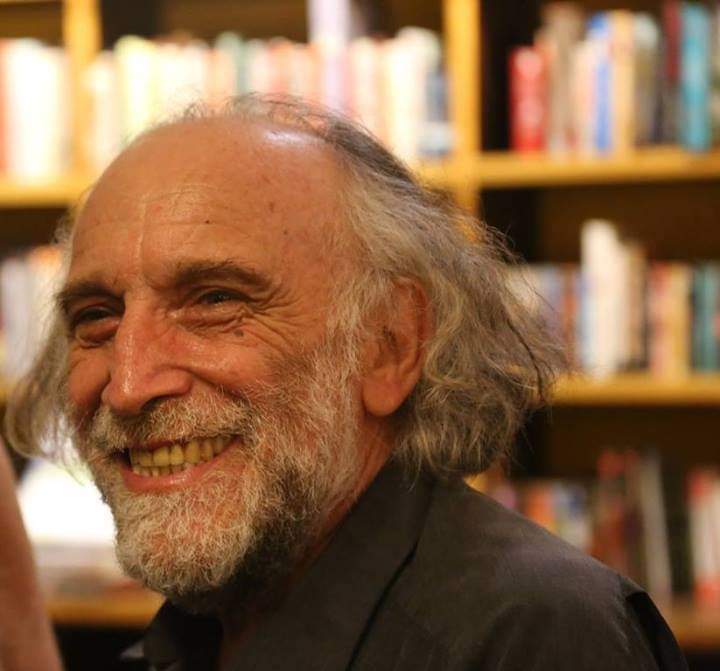

Alex Solnik é jornalista